Suizidale Depression. Uff. Klingt heftig, ist es auch. Ich weiß nicht, warum ich so scheiße bin. Zwischen absolutem Genie und völligem Versagen bei den einfachsten Sachen werde ich regelmäßig niedergeschmettert und ausgelaugt von simplen Interaktionen, während mein Intellekt mich noch unempathischer und distanzierter macht. Ich verstehe nicht, warum andere Dinge so tun, wie sie sie tun. Aber noch viel weniger verstehe ich, warum sie irgendwie alles anders machen als ich. Das stresst. Es macht mich zu einem Alien in der falschen Welt.

Es gibt ein paar wenige Außenseiter, denen es ähnlich geht. Die auch einfach anders sind. Mit denen komme ich klar und finde wenige, enge Freunde. Auch, wenn die meinen Eltern immer wieder ein Kopfschütteln abringen.

Ich gehe für 20 Minuten in die Stadt und bin physisch und mental erschöpft. Normal. Schon vor dem Antritt meiner Busreise zur Schule rast mein Herz, weil ich nicht aus dem Haus will. Normal. Im Bus will ich eigentlich nur schreien und raus, weil alles so laut und stickig ist. Normal. Meine Beteiligung in der Schule ruft regelmäßig Stöhnen unter Mitschülern hervor, sodass ich eine geistige Schutzmauer errichte: Alle anderen und ich. Nicht ganz normal, aber ich bin halt auf ’nem anderen Niveau, weil wie schon früh festgestellt „hochbegabt“. Begabung, die ich nie abrufen kann.

Woher soll ich auch wissen, dass irgendwas nicht normal ist? War ja nie anders. Und es gab nie jemanden, der irgendeine Alarmglocke schlägt.

Es vergehen für mich Jahrzehnte in teilweise großer Pein. Mein einziger Rückzugsort scheint der Computer, weil ich da allein oder mit Personen bin, die mit mir nicht groß reden, sondern dieses Interesse verfolgen. Wann immer ich da draußen bin, sind die Eindrücke einfach überwältigend. Das sind sie zu Hause manchmal auch. Ich werde täglich angeschrien, verliere den Respekt vor meiner Mutter. Weil sie nicht logisch denkt. Nicht so wie ich. Normal halt.

Zwischendurch ist es mir zu viel. Ich habe keine echte Regeneration, kein Aufwachen aus diesem Albtraum. In ewiger Rückzugsschleife ist kein Vorankommen und ich sehe das Leben und den gesellschaftlich vorgeschriebenen Erfolg an mir vorüberziehen. Dafür ernte ich Kritik von meinen Eltern. Dass selbst diese andersartigen Freunde ihr Studium abschließen, heiraten und Kinder bekommen, ist schon in sich eine vernichtende Erfahrung. Weil ich davon Äonen weit weg bin. Wie soll ich als Alien in dieser Gesellschaft auch funktionieren? Geht ja nicht. Ich kann einfach nichts.

Ich bin 23 als zum ersten Mal mir jemand im Ernst sagt, ich sei auf dem Autismus-Spektrum. So wird es damals genannt. Hah, ich doch nicht. Guck mich mal an, ich funktioniere. Also… quasi. Also nicht so richtig. Es lässt mich tagelang nicht los, ich denke darüber nach, recherchiere. Ja, Müll. Ich bin wirklich auf dem Spektrum. Ich bin schwerbehindert. Seelisch schwerbehindert. Ich kann nichts machen. Behindertenwerkstatt. Aber da ist alles laut. Schrauben sortieren. Das ist jetzt mein Leben. Ein Vergleich mit einem Einbeinigen, der einen 100m-Sprint laufen will und sich mit Zweibeinigen misst, bringt mich völlig zur Verzweiflung. Ich bin defizitär, etwas stimmt nicht mit mir.

Und doch könnte es wahrer nicht sein. Es scheint der übliche Prozess zu sein. Ablehnung. Anerkennung. Wut. Trauer. Aktion. Beim letzten Schritt angekommen, erkenne ich langsam die Vorteile. Ein mal im Arbeitsvertrag bin ich quasi unkündbar, ich bekomme einen Steuerfreibetrag, Nachteilsausgleiche, und irgendwie… ja, irgendwie ist dieser Hinweis, dass ich Autist bin, unheimlich wirkungsvoll. Schwerbehindertenausweis hin oder her – das hilft mir vielleicht mit dem Jobcenter oder der Ausbildung oder der Arbeit. Aber was wirklich einschlägt, ist die Außenwirkung.

Plötzlich will ich mehr wissen. Ich will anderen erklären können, warum ich so bin. Ich will wissen, wie ich schwierige Situationen vermeiden kann. Was ich tun muss, wenn ich mal in einer drin bin. Wie ich regeneriere. Wie ich wieder in die Handlungsfähigkeit finde. Raus aus meinem Zyklus von Nichtstun und wirkungslosem, unglücklichen Altern.

Wenn ich mehr weiß, wissen auch die anderen mehr. Denn die Aufmerksamkeit ist sofort da. Es ist eine völlig andere Akzeptanz da. Wenn mir mal ein Ungeschick passiert. Oder ich wie mittlerweile erlernt mich aus Situationen zurückziehen muss. Das negative Feedback ist weg. Und wenn es mal welches gibt, kann ich das entweder für mich allein oder sogar für alle relativieren, sodass die Wucht genommen wird.

Ich erfahre über mich selbst und werde stabiler, aktiver, fähiger. Einige Jahre später weiß ich, dass diese Erkenntnis mein Leben verändert hat. Ich wünschte, meine Eltern hätten das früher gewusst. Ohne zwei einhalb Jahrzehnte in Paralyse und Qual wäre das Leben doch deutlich einfacher gewesen. Wie viel Hilfe ich hätte erhalten können, selbst wenn Deutschland noch als Urzeitgigant durch die Gegend klotzt und mehr als 90% der „Fachleute“ inklusive Psychiater und Psychologen auf dem Wissensstand aus dem letzten Jahrtausend sind. Katastrophal, wenn in den letzten Jahren ernorme Sprünge in der Forschung und durch offene Sichtweisen möglich waren.

So viel kann ich meinen Eltern daher aber auch nicht vorwerfen. Jetzt ist das aber auch nicht mehr wichtig, weil ich funktionieren kann und Dinge erreiche.

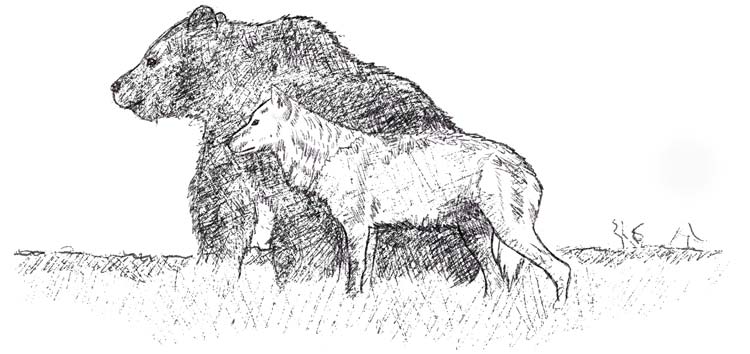

Schließlich lerne ich von der Metapher zu Wolf und Bär. Es ist erschreckend, wie viele Ähnlichkeiten zu meinen beiden Lieblingstieren bei neurotypischen und -diversen Menschen bestehen. Anhand dieses sehr einfach Beispiels wird eine sinnvolle Kategorisierung vorgenommen, die Identifikation schafft, ohne auszugrenzen. Keines der Tiere ist defizitär, sie sind einfach nur anders. Sie alle können Dinge richtig gut und sind bei anderen weniger flexibel und haben Arten, das auszudrücken. Das ist leicht zu begreifen und sorgt für eine Perspektive und Leichtigkeit, die ich mir selbst über Jahre erst erarbeiten musste. Nach dem Schock des Einbeinigen.

Ich liebe Bären. Und eine Bärin ganz besonders. Nicht nur, weil ich selbst einer bin.